- 骨粗しょう症(骨粗鬆症)について

- 骨粗しょう症の症状チェック

- 骨粗しょう症の原因

- 40歳から考える骨粗しょう症の

検診の重要性 - 当院で行う骨粗しょう症検診

- 骨粗しょう症の主な治療

- 骨を丈夫にするための生活習慣

骨粗しょう症(骨粗鬆症)

について

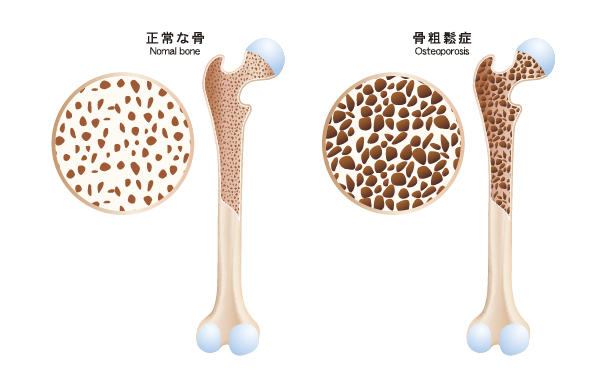

骨粗しょう症は、骨が薄くなりもろくなる病気です。骨密度の低下によって、日常的動作や僅かな衝撃でも骨折のリスクが高くなります。特に、脊椎、大腿骨、手首などが骨折しやすい傾向にあります。この疾患はしばしば「沈黙の病気」と表現されているように、自覚症状があまり目立ちません。そのため、検査を受けないと骨折するまで気付かないケースもよくあります。

骨粗しょう症は、骨が薄くなりもろくなる病気です。骨密度の低下によって、日常的動作や僅かな衝撃でも骨折のリスクが高くなります。特に、脊椎、大腿骨、手首などが骨折しやすい傾向にあります。この疾患はしばしば「沈黙の病気」と表現されているように、自覚症状があまり目立ちません。そのため、検査を受けないと骨折するまで気付かないケースもよくあります。

骨粗しょう症の症状チェック

以下の中で当てはまるものはございますか?

- 昔より身長が低くなった

- 背中や腰が痛い

- 背中や腰が段々曲がってきた

1つでも該当する項目があれば、骨粗しょう症の可能性が考えられます。また、

- 食事量が少ないにもかかわらず、すぐ満腹になる

- すぐ息が上がる

- 昔から着ていた服の身丈が合わなくなった

- 重い物を持つ時・立ち上がる時に腰が痛む

上記のような日常の様子から、骨粗しょう症に気付くこともあります。

骨粗しょう症で

発症しやすい症状や病気

骨折

特に股関節、脊椎、手首などが骨折しやすくなります。

腰痛・背中の痛み

腰痛や背中の痛みは、主に脊椎の圧迫骨折によるものです。

姿勢の変化

骨折や骨の変形によって引き起こされ、その結果として姿勢が悪くなる可能性があります。

骨粗しょう症の原因

骨粗しょう症の原因は複数あります。遺伝的要因や生活習慣、ホルモンの変化などが関与していると言われています。この項目では、これらの原因について、解説していきます。

遺伝

ご家族の中に骨粗しょう症の方がいる場合、同じ病気を発症するリスクはそうでない方より高くなります。遺伝的な要因が骨に影響を及ぼすため、遺伝的素因を持つ方は、骨粗しょう症の予防に努めましょう。

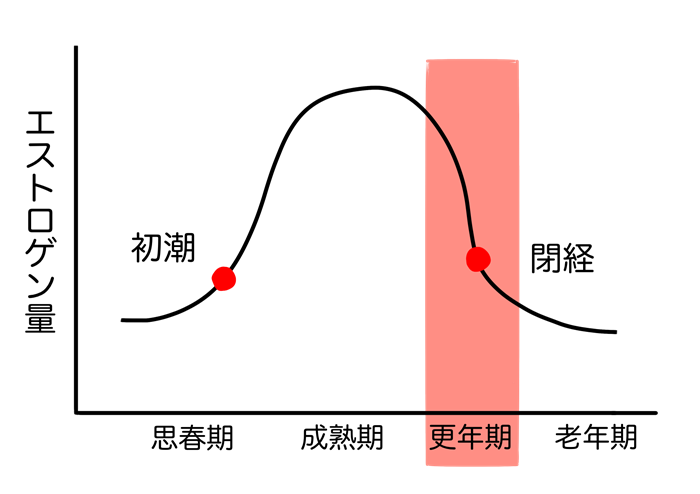

ホルモン変化による影響

女性には、骨の健康に重要な役割を果たすエストロゲンというホルモンが存在します。閉経後、エストロゲンの分泌が減少することで、骨密度が低下しやすくなり、結果的に骨粗しょう症のリスクが上昇します。また、男性の場合は、テストステロンの低下が骨に影響を与える可能性があります。

運動不足

骨は適度な負荷を受けることによって強くなります。運動不足や長時間座っている生活環境は、骨に適切な刺激を与えず、骨密度低下のリスクを高めます。特に、ウェイトベアリングエクササイズ(体重をかける運動)は、骨の健康を守るのに有効です。

栄養不足

カルシウムは骨の主要な成分で、ビタミンDはカルシウムの吸収をサポートする栄養です。これらの栄養素が足りなくなると、骨形成が不十分になり、骨粗しょう症のリスクが上昇します。

飲酒・喫煙

喫煙や過度の飲酒は骨の健康に悪影響を及ぼし、骨粗しょう症のリスクを高めます。

慢性疾患

甲状腺機能亢進症、慢性腎臓病、リウマチなど、骨の健康に影響を及ぼす疾患があります。これらの疾患を発症している場合には、骨粗しょう症のリスクが高いので気を付けましょう。

薬剤

ステロイドや抗てんかん薬、抗うつ薬などの長期間投与は、骨密度を低下させるリスクを伴います。これらの薬を服用している場合は、医師と相談した上で、対策することが望ましいです。

40歳から考える骨粗しょう症の

検診の重要性

女性は30代後半から40代半ばにかけて、閉経に向けて心身の変化が現れ始めます(プレ更年期)。その頃の40歳前後に、ご自身の骨量を一度測定し、把握しておくことをお勧めします。骨粗しょう症を防ぐには、骨量の減少を早期発見することが大切です。

女性と骨粗しょう症の関係

女性は閉経後には、エストロゲンと呼ばれるホルモンの分泌量が急激に減少します。エストロゲンは破骨細胞の機能を間接的に抑える働きを持っているため、エストロゲンが減少すると、破骨細胞が活性化し、骨の破壊が進行してしまいます。その結果、骨密度が低下するのです(高回転性の骨粗しょう症)。

女性は閉経後には、エストロゲンと呼ばれるホルモンの分泌量が急激に減少します。エストロゲンは破骨細胞の機能を間接的に抑える働きを持っているため、エストロゲンが減少すると、破骨細胞が活性化し、骨の破壊が進行してしまいます。その結果、骨密度が低下するのです(高回転性の骨粗しょう症)。

当院で行う骨粗しょう症検診

当院では、問診と骨量(骨密度)測定を実施します。

問診

問診では、月経や既往歴、食事や運動などの生活習慣について質問します。

問診では、月経や既往歴、食事や運動などの生活習慣について質問します。

骨量測定

DXA(デキサ):X線検査

部位:【腕】

2種類のX線を照射して骨密度を調べます。

検査結果

若い方の平均値(YAM)との比較で示され、以下のように判定されます。

異常なし(YAMの90%以上)

現時点では異常は見られません。しかし、骨量の減少を防ぐために生活を見直しましょう。

要指導(YAMの80~90%)

若干の低下が見られます。食事や運動を見直し、骨量の減少を防ぎましょう。

要精検(YAMの80%未満)

精密検査が必要です。早めに専門の医療機関へ受診しましょう。

骨粗しょう症の主な治療

食事療法や運動療法、薬物療法を行います。

食事療法

カルシウム、ビタミンD、ビタミンKがたっぷり含まれている食品や、タンパク質をしっかり摂取しましょう。

カルシウム

- 牛乳、乳製品

- 干しエビ

- 小魚

- チンゲン菜

- 小松菜

- 大豆製品

など

ビタミンD

- サンマ

- ウナギ

- サケ

- カレイ

- シイタケ

- キクラゲ

- 卵

など

ビタミンK

- 納豆

- ほうれん草

- キャベツ

- ブロッコリー

- 小松菜

- ニラ

など

運動

人体には、負荷の強い運動をすると骨を強くさせる機能が備わっています。この特性を活かし、適度な運動を実践することが肝要です。まずはウォーキングなどから取り入れていきましょう。

人体には、負荷の強い運動をすると骨を強くさせる機能が備わっています。この特性を活かし、適度な運動を実践することが肝要です。まずはウォーキングなどから取り入れていきましょう。

薬物療法

骨の吸収を抑える薬、骨形成を促す薬、骨の成分を補充する薬などを使用します。患者様の骨密度の低下状況や骨折の既往(椎体の圧迫骨折や大腿骨頚部骨折)、新たな骨折のリスクなどに合わせて処方します。

骨の吸収を抑える薬、骨形成を促す薬、骨の成分を補充する薬などを使用します。患者様の骨密度の低下状況や骨折の既往(椎体の圧迫骨折や大腿骨頚部骨折)、新たな骨折のリスクなどに合わせて処方します。

骨を丈夫にするための生活習慣

良好な習慣を身につけ、骨粗しょう症を予防しつつ、元気いっぱい毎日を過ごしましょう。

食事

骨密度を向上させるためには、カルシウム、ビタミンD、ビタミンKなどの栄養素が重要です。

カルシウム

牛乳や乳製品はカルシウムが豊富で、吸収率も高いです。適切な量を意識して摂取しましょう。さらに、小松菜や海藻、豆腐なども摂取することで、カルシウム摂取量を増やすことができます。

ビタミンD

ビタミンDは骨の健康維持に重要です。魚やきくらげなどの食品をぜひ摂取しましょう。ビタミンDは皮膚への日光照射で生成されますので、手や足を1日30分~1時間ほど日光に当てるだけでも効果が期待できます。

ビタミンK

ビタミンKは納豆や海藻に含まれている栄養です。これらを毎日の食事に取り入れることが大切です。

運動

適度な運動は骨に適切な圧力をかけ、その刺激により骨形成が促進されます。日常生活に散歩や階段昇降などの運動を習慣として取り入れることが大切です。

また、運動は転倒予防においても重要な役割を果たします。運動不足は筋肉量の低下を引き起こし、転倒リスクを高めます。さらに、転倒は高齢になるにつれて頻度が増し、大腿骨の頚部を骨折することで寝たきりになる恐れがあります。